什麽是中耳炎?和中耳積液有什麼不同?

我們的耳朵構造主要分為外耳、中耳以及內耳,除了負責聲音的傳遞,還能透過開口位於中耳的耳咽管協調中耳與外界的氣壓,並引流中耳的分泌物到鼻咽部。

當中耳受到細菌的感染會出現發炎反應,進而引發急性中耳炎以及產生膿狀分泌物的堆積,可能發生在單側或雙側耳朵,好發在六個月到六歲的兒童,在兒童由於耳咽管比較短,而且偏水平,所以在上呼吸道感染的時候鼻咽部以及腺樣體的病菌容易透過耳咽管進入到中耳腔中引起中耳炎,甚至因發炎產生的分泌液體堆積在中耳腔,也因為兒童耳咽管較水平的特性,以及這時期腺樣體的增生阻塞了耳咽管開口,使堆積在中耳腔的分泌物不容易被引流到鼻咽部,而導致俗稱中耳積水的中耳積液。

罹患中耳炎的兒童如同多數上呼吸道感染的症狀一樣,會有發燒、耳朵疼痛、鼻塞、膿鼻涕、咳嗽、喉嚨痛等情形。往往在幾天後上呼吸道感染症狀改善了,但是一部分的小朋友卻主訴或被家長發現有耳朵聽力變差的情形。這個狀況有可能是因為急性中耳炎進展到中耳積水的情形。一旦出現中耳積水,多數小朋友會在三個月內復原,但是有部分小朋友積水會持續超過三個月無法復原,這時就必須考慮做鼓膜切開手術引流或者是人工通氣管的置入。

中耳積液的處理方式

通常中耳積水引起的聽力異常是暫時性的傳導性聽損,也只有積水退掉以後聽力才會恢復正常,儘管多數兒童的積水是可以透過藥物或自然改善,但是若持續超過三個月的積水與聽力異常,醫生就會建議以中耳通氣管置入手術來解決這個狀況。中耳通氣管(或稱通氣管)是置於鼓膜的一個極小管子。透過這個通氣管可讓鼓膜後積聚的液體排出,除了改善聽力以外,也有助於防止耳朵反覆感染中耳炎。中耳通氣管植入手術通常需要大約10至15分鐘。手術只需要在鼓膜中開一個很小的孔,先讓耳朵內的液體排出,然後在此開口中放置通氣管,目的除了讓中耳腔得積液排出外,也讓此開口維持,以保持中耳的通氣與外界氣壓,也可減少未來因上呼吸道感染而再度型急性中耳炎的機率。

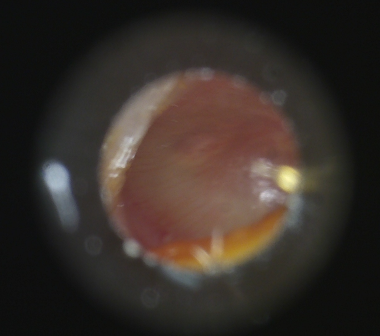

圖 1

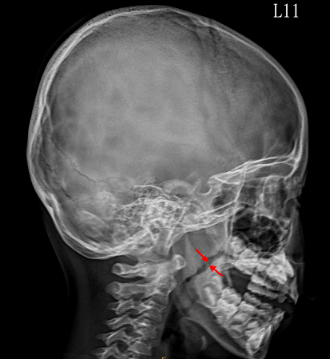

圖 2

(圖1為急性中耳炎合併發展出中耳積液,若經追蹤治療後仍積液持續,可考慮如圖2在耳膜上裝置耳通氣管,促使積液排出以及改善中耳腔通氣)

手術可能的風險

有些小孩即使用通氣管後仍可能持續出現耳朵感染,或是積液流出,這種狀況會建議應定期於門診中追蹤。而在正常情況下通氣管大約 6個月到 2年內會自然掉出,但如果提前掉出,醫生會評估是否應立即更換以避免積水再度產生。而有時通氣管在自然脫落的狀況卡在外耳或中耳部位,或是超過太久的時間通氣管沒有自行排出的情況,都必需由醫生取出。而必須注意的是,無論是自行排除或是透過手術取出,有少數可能在耳膜上形成不容易癒合的永久性穿孔,這時候醫生會評估兒童的年紀以及聽力狀況來評估是否需要做鼓膜成型手術。

家長們常問的問題

Q1:為什麼診所醫生說耳朵積水,可是來到了醫院醫師沒有幫小朋友立即安排手術?

如同先前提到的,罹患中耳積水的兒童大約只有十分之一會超過三個月不會消退,這些兒童才有手術的需要,醫生會在門診評估小朋友的局部檢查或聽力狀況,若無急需手術的狀況,可先以藥物治療或先行追蹤觀察,再來作一整體評估需要做耳通氣管的手術的時機。

Q2: 小朋友做了耳通氣管的手術,聽力一定就會變好嗎?

多數單純中耳積水的小朋友接受耳通氣管的手術以後聽力都會改善,但是其實有部分的兒童原先就存在有不等的聽力異常而未被發現,所以在手術前後都應該接受聽力檢查並定期追蹤,以了解兒童聽力的原先狀況以及手術效果。而少部分的小朋友即便接受手術後卻仍會有持續性慢性中耳炎情形而影響聽力,也須透過術後的聽力追蹤來瞭解長期的聽力的變化。

Q3: 為什麼有時醫師會建議切除腺樣體?

腺樣體增生與發炎其實是造成兒童中耳炎的主要原因之一,如果醫生評估有腺樣體肥大或經常性的鼻竇炎、反覆性的中耳炎或中耳積水,甚至兒童本身就有合併經常性打呼的狀況,醫生可能會建議在接受耳通氣手術的時候,一併進行腺樣體切除手術,以減少未來反覆中耳炎並改善相關的上呼吸道症狀。

圖 3

(圖3:腺樣體的增生導致鼻咽部空間狹窄,是造成中耳積水不易退的原因之一,這時可以考慮合併腺樣體切除手術。