抗生素不是「消炎藥」

抗生素的起源來自於細菌學家亞歷山大•弗萊明(Alexander Fleming)的發現。其後各種抗生素改變了整體醫療,促進其他領域的發展像是外科手術、器官移植、化學治療等,都因為抗生素的使用避免病人死於感染併發症。感染常造成人體發炎反應,產生發燒、熱、腫、痛等症狀。一般所謂「消炎藥」泛指非類固醇類抗發炎藥物,主要作用為止痛、退燒,僅改善症狀,並不具有殺菌效果!而抗生素與消炎藥不同,它從感染症的根本下手,直接殺死或抑制細菌的生長,進而減少細菌感染所造成的發炎反應。

抗生素要怎麼吃 ?

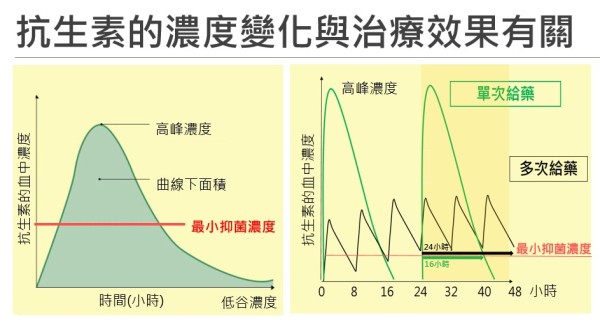

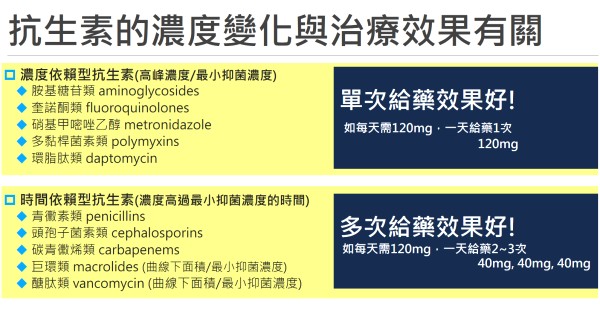

醫師在開立抗生素時會依據不同部位的感染(如泌尿道、呼吸道感染)、可能的病原菌以及病人狀況等選擇適當的抗生素。所以一定要依照醫師指示用藥。因為抗生素種類很多,藥效也會隨著給藥方式而有所影響。一般抗生素在人體經胃腸吸收後會到達血液再運送至其他部位,最後再透過肝臟代謝或腎臟排除體外。所以每次給藥後,在血中濃度會因吸收到達高峰濃度,再由代謝或排除而濃度逐漸降低至低谷濃度(見圖一);而要抑制細菌則需要有一定的濃度才會發揮作用(即最小抑菌濃度)。有的抗生素為時間依賴型抗生素(見圖二),如果抗生素在體內能超過最小抑菌濃度的時間越長,效果越好。如圖一右圖,多次給藥(黑線)相較於單次給藥(綠線)能讓一整天的抗生素濃度都維持在最小抑菌濃度以上。相反的,部分抗生素是濃度依賴型抗生素,高峰濃度越高,治療效果就越好,所以常常需要一次給予全部劑量。然而,有時候病人會因為腎功能不好需要降低劑量,所以剛剛提到的多次給藥就會變成減少劑量或是改成一天只給藥一次。但是不要感到無所適從,有醫師跟藥師為病人把關,只要確實遵照藥袋上的指示服藥,就不須擔心給藥的方式錯誤。

(圖一)

(圖二)

抗生素會受到食物或其他藥物的影響

不同的抗生素除了分多次給藥或單次給藥之外,有時藥品吸收會受到食物影響,所以需要空腹服藥,但部分抗生素又為了減少腸胃不適的副作用建議飯後服藥。所以在服用抗生素時,務必要看清楚藥袋說明,確認是需要空腹吃還是飯後再吃藥,有疑問時,也可諮詢藥師。而有些抗生素如奎諾酮類(如速博新膜衣錠等)、四環黴素類,會受到制酸劑的影響,降低藥效,故不建議搭配制酸劑使用。部分抗生素(如抗結核菌藥物rifampin、巨環類clarithromycin)則會跟其他藥物有交互作用,導致其他藥物失效或過量造成不良反應。所以看診時務必跟醫師說明正在服用的藥物或是諮詢藥師,評估藥物是否有交互作用。

如何正確使用抗生素

濫用抗生素可能帶來的危害不容小覷。細菌可能因為濫用抗生素而對藥物產生抗藥性。研究顯示 2019年約有 127萬人直接因感染抗藥性細菌而死亡。抗藥性的問題會導致抗生素的用藥選擇受到限制,治療效果也越來越差。所以正確使用抗生素,應做到不自行購買、不主動要求醫師開立抗生素、不隨便停藥,務必依照醫師指示服藥、回診,並確實完成抗生素療程!而不是沒症狀就自行停藥,因為感染症的治療有一定療程。深層部位感染或是免疫不全的病人更是常常需要更長的治療天數以確保療效避免復發。此外,隨便丟棄抗生素也會造成環境汙染,進而影響生活環境細菌的抗藥性。若廢棄藥物含有抗生素,則應送交給貼有「居家廢棄藥物檢收站」標章的藥局分類檢收。抗生素正確使用,減少抗藥性危害,需要大家一起努力!