陳爺爺有高血壓和糖尿病,平常在家醫科門診追蹤拿藥,最近血壓控制不佳,並且伴隨腳水腫以及呼吸喘等症狀。這幾天甚至睡覺躺不平都要坐著才能入睡。因為身體越來越不舒服,家人帶著陳爺爺來到急診,醫師說陳爺爺有「心臟衰竭」需要住院治療。陳爺爺的家人十分擔心,頻頻問醫師「心臟衰竭」是指心臟沒有功能了嗎?會不會很危險?

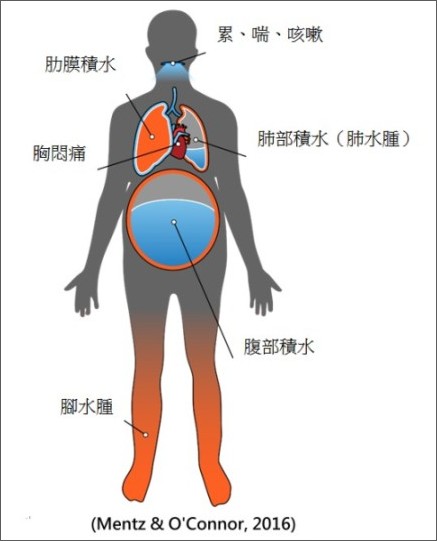

心臟衰竭這個診斷是一種臨床表現,當病患發生喘、躺不平、虛弱無力、水腫等症狀,就可能是心臟衰竭(圖一)。臨床上心臟衰竭可分成兩種:「收縮力」不佳造成的心臟衰竭,以及「舒張力」不佳,但收縮力正常所造成的心臟衰竭。因此並不是每一位心臟衰竭的病患都是「心臟無力」。

圖一

根據健保署的資料統計,全國每年約有兩萬人以上因心臟衰竭住院,並且出院後三個月內再住院的機會高達 30%,五年死亡率約五成,比癌症還要高!因此正確診斷心臟衰竭並且做有效的治療是非常重要的。

造成心臟衰竭的原因有很多,常見的有:

- 血壓高。血壓太高時,心臟需要比平時更用力才能將血打出去,慢慢的心臟會硬化不易舒張,產生心臟衰竭的症狀。

- 冠狀動脈疾病。當心臟的冠狀動脈有狹窄,造成心臟的血液供應不佳,甚至因此會產生心肌梗塞,造成心臟功能(收縮功能或是舒張功能皆有可能)因此受到影響。

- 心肌病變。當心肌因為感染或是基因等原因造成病變,就有可能造成心臟衰竭。擴張型心肌病變會造成心臟擴大且收縮力不佳,肥厚型心肌病變會造成心臟舒張力不佳。

- 瓣膜疾病。心臟有四個瓣膜,若是瓣膜有嚴重的狹窄或是閉鎖不全造成逆流,會影響正常血液流動方向,造成血液鬱積在心中,無法順利打出,產生心臟衰竭的症狀。

- 其他內科疾病,例如糖尿病,睡眠呼吸中止症,肥胖,或是抽煙喝酒等不健康生活形態都有可能引發心臟衰竭。

若是臨床表現像是心臟衰竭,醫師會安排各種檢查,以確認心臟衰竭的原因,包含:

- 心電圖。心電圖是最快速且可以立即判讀的檢查,可以先排除是否有急性心肌梗塞,或是心律不整造成心臟衰竭。

- 抽血檢驗。抽血檢查可確認除了心臟衰竭之外是否有其他問題,包含貧血、腎功能不全、肝臟功能不佳、電解值不平衡、白蛋白不足等。亦可以檢驗「心衰竭指數」來評估心衰竭的嚴重度。

- 肺部X光。利用肺部X光來診斷是否有肺水腫或是肋膜積水,也可以粗略估計心臟的大小。

- 心臟超音波。利用超音波評估心臟的大小,收縮以及舒張功能,以及心臟結構(例如瓣膜)是否有異狀。

- 心臟壓力測試。包含運動心電圖或是核子醫學檢查等,來診斷是否有冠狀動脈疾病。

- 其他:例如心導管檢查,電腦斷層或是核磁共振等。

心臟衰竭的治療,會根據病患的狀況作調整。通常會利用利尿劑處理積水問題,病患的症狀就會有明顯改善。再根據其他的檢查找出上游源頭的疾病,個別做治療,可以改善心臟收縮或是舒張功能,預防下次發生。高血壓的病患要穩定服藥控制血壓;糖尿病病患也要積極控制血糖;若是心臟收縮功能不佳的病患,有許多「必要服用」的藥物要準時服用;若是有冠狀動脈疾病,除了服藥之外,可能還需要做心導管或是心臟繞道手術打通血管,以增進心臟功能;若是心臟瓣膜疾病也需要評估嚴重程度,以決定是否需要手術治療。

若是心臟衰竭沒有治療得當,可能會產生許多併發症:肺水腫或是肋膜積水過多,可能會導致呼吸衰竭;肝臟血液鬱積,會造成肝發炎且肝臟功能不佳;腎臟因為心臟衰竭得不到理想的血液循環,亦會造成腎臟衰竭;各種心律不整也會因為心臟衰竭被誘發出來;最嚴重的狀況,心臟衰竭會造成反覆住院甚至猝死。

若是病患已經診斷心臟衰竭,平時需要特別注意,水分和鹽分不可以攝取過多,因為心臟衰竭主要症狀多是以積水表現,過多水分和鹽分的攝取會加重積水的可能性。一天的飲水量盡量不要超過 1000-1500cc,鹽分不要超過 3-5克(約一小匙)。除此之外,對於上游疾病的藥物治療要配合醫囑,若是藥物服用不規律,造成疾病控制不佳,亦會誘發急性心臟衰竭發生。心臟衰竭的病患建議每天要測量體重,若是體重快速上升,表示身體在快速積水中,就有可能誘發出急性心臟衰竭。若是有上述提到的症狀再度發生,要盡快回診給醫師評估,避免病情過度嚴重而產生併發症。

陳爺爺從急診轉入病房後,接受利尿劑治療,並且調整血壓用藥,症狀便有所改善。腳水腫消失,人活動不喘,睡覺也躺得平了。住院後體重少了五公斤,才知道原來最近不是胖了,而是積水造成體重上升。醫師幫陳爺爺做了一系列的檢查,發現陳爺爺的心臟收縮功能還不錯,應該是血壓過高造成心臟血液輸出困難,以及心臟硬化造成舒張功能退化導致心臟衰竭。治療後陳爺爺順利出院,醫師、衛教師和營養師給的治療建議,陳爺爺和他的家人都謹記在心,也理解要好好配合遵守,才能避免下一次再度發作。