頸椎節段的脊椎除了穩定地負擔整個頭顱部的重量以外,每節脊椎骨間之椎間盤又要負責足夠的頸椎活動度。要「穩定」又要「靈活」,對一個人體構造設計來說,功能是相抵觸的。當靈長類在演化過程中,從四肢著地到決定站立起空出雙手做事,就會面臨頸椎退化性疾病的困境。由於隨著年紀增長,富含水份的椎間盤會隨著退化而流失水份及彈性。當一個人長時間低頭,會使頸椎之間的軟骨-椎間盤承受過大的壓力,進而加快這個退化的進程。近年來智慧型手機、平板電腦及行動網路的普及,現代人習慣長時間低頭對頸椎使用上的負擔,使得頸椎退化性疾病的發生明顯地年輕化。

當頸椎開始退化,經年累月承受過大壓力,會導致椎間盤退化及突出,或是脊椎椎體旁的贅骨增生–即我們平常所稱之骨刺。這些突出或增長的組織如果壓迫到神經根的話,會出現肩頸疼痛及放射至手臂、手掌及手指等處;如果頸椎脊柱的小關節退化也會有肩頸及上背部、肩胛骨周圍(俗稱的膏肓)的不適感;如果壓迫至脊髓的話,則病人會有較嚴重的神經餐症狀如步態不穩、雙手麻手感、雙手靈活度喪失、身體緊束感或是肢體無力的情形,甚至到後期會有無法走路、四肢癱瘓的風險。

頸椎退化實則為一個緩慢進展但不可逆之進程,每個人在過了三十歲後,影像的檢查上多多少少會有退化的一些發現。但是不需要緊張,大部分影像學上頸椎退化性的發現是沒有症狀的,更不需要外科手術治療的。最常見的症狀是肩頸痠痛,其最基本的改善方式仍是生活習慣的調適,要注意工作或是勞動時是否有不正確或是不恰當的姿勢,建議在合適的醫療指引下,強化肩頸上背部的核心肌群的力量,可以改善大部分的症狀。如果有如以上所述的神經根或是脊髓壓迫的神經學徵象出現時,初期也是考慮保守的治療,如復健(頸椎牽引)、適當的休息(配戴合適的頸圈)、睡眠(幫助肩頸肌肉放鬆)及配合一些非類固醇類消炎止痛藥物及肌肉鬆弛藥物的使用,可以讓大部份的病患在數週內得到適當的舒緩。

若症狀嚴重,經以上所述之保守治療並沒有得到一定程度比例的改善,就必須考慮外科手術的治療,比如說:疼痛程度已經影響到生活功能及品質,無法得到良好的睡眠就沒有辦法在白天好好的工作;神經根壓迫嚴重,輕則仰頭轉頭,手或手臂就有像電擊似的刺痛感,重則有些病患上肢肌力會受到影響及肌肉萎縮的情形;當脊髓受到壓迫,病患有步態不穩,四肢無力或麻木,神經學檢查可見明顯之反射上升,即建議手術治療,去除對神經之壓迫。手術治療的種類有很多,外科醫師手術治療的考量主要有:要去除掉對神經的壓迫、是否有脊柱的不穩定需要固定、是否要重建或矯正合適頸椎的屈度、是否可以保有術後病患頸椎合適的活動度。

除非是壓迫的節數太長 – 壓迫的節數三節或以上、壓迫的病灶來自脊髓的後方、或是頸部前方其他病生理因素無法從前方進行手術,外科醫師才會選擇從頸部後方進行減壓手術。從後方進行手術的好處是,可以用同一個差不多大小的傷口進行多節的減壓,而且有機會保有頸椎的活動度;而壞處是有時會造成頸椎前傾有天鵝頸似的退化,而無法維持頸椎正常的後屈生理角度,並且因後頸肌肉術後較為無力,而有慢性肩頸疼痛感。

因此,傳統的前位頸椎椎間盤切除及融合手術,在最近一甲子來,都是治療這類疾患的標準手術,發展十分普及跟成熟。從頸部前方的手術傷口進入後,切除壓迫神經的椎間盤後,置入一個椎間融合器提供支撐頸部生理屈度的力量及加以固定促進骨融合(如圖一)。些類手術的術後疼痛感不高,而且治療及減壓效果皆十分良好,手術治療的術後的風險較常見的為吞嚥困難、構音沙啞等,多為暫時性的而且程度不嚴重,嚴重的併發症如食道損傷等則發生機率低,因此此種手術術式為大部分神經外科醫師例行常見的手術。但每一節的骨融合手術會約使頸椎減少約5度左右的屈伸及左右旋轉的活動度,有時會使上下相鄰節段受到代償增加的應力,而有相鄰節段提早退化的情形。這個也是外科醫師較少執行較長節段如四節或是五節的頸椎前開手術的很大原因。

圖一

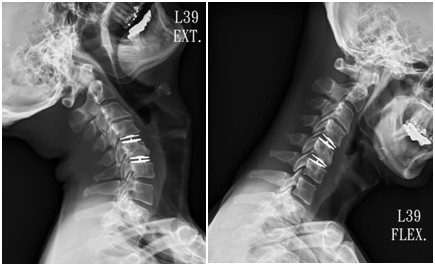

近十多來,越來越多人使用頸椎人工椎間盤置換手術。此類手術一樣是有前位頸椎手術的優點,而且使用人工椎間盤而不使用椎間融合器,這樣可以使手術的節段保有活動度(如圖二),不會像融合手術一樣有頸椎活動度的喪失,所以理論上鄰近節段提早退化的情形也就較不易發生。在越來越多年輕頸椎退化性疾病的患者中,這是相對一個合適的選擇。但是選擇頸椎人工椎間盤置換手術上還是有一些特別要注意的,年紀較大且有骨質疏鬆情形的病患是相對上的禁忌症,目前對於三節及三節以上的頸椎人工椎間盤置換術還沒有很嚴謹的證據支持這樣的作法。此類手術還是較適合頸椎退化性疾病較為單純的病患,比如說年輕、術前尚未喪失頸椎活動度、一節或二節等情況。

圖二

最後,提醒大家,頸椎退化性疾病的發生實為長時間的過度使用或是不正常使用下的結果。正確的頭頸部姿勢、適當的運動和充足且品質良好的睡眠,才是最合適的保養之道。